Las apariencias engañan —solía decirse— pero creo que a día de hoy, en la sociedad del espectáculo donde todo es lo que parece, las apariencias enseñan. Nos enseñan la versión de sí misma que esa persona quiere mostrar, nos enseñan lo que quieren hacernos creer que son, nos enseñan su falsedad más honesta, pues como escribió Guy Debord: “en el mundo realmente invertido, lo verdadero es un momento de lo falso1”. Así, los amores líquidos se van colando por el sumidero sin dejar posos, pues falta consistencia.

La sobreexposición y nuestra deliberada tendencia a compartir todo lo que hacemos, incluso la tremendamente irrelevante cena de anoche, nos lleva a actuar ya no como el personaje si no como el escenario de nuestra propia existencia, a través del cual pasan las cosas. El “todo por la anécdota” es un resumen perfecto de la banalización de nuestro tiempo, y la vivencia se reduce a tener algo que contar. Inevitable e inconscientemente caemos en este engaño ensayado. Desde pequeños una mentira colectiva nos obliga a “portarnos bien”, a “ser buenos”, porque los Reyes Magos lo ven todo. Una mirada omnipresente se posa sobre la conciencia aún por desarrollar, comenzando una autobservación y juicio constantes, entrando sin darnos cuenta en el panóptico de Foucault2 con cadena perpetua.

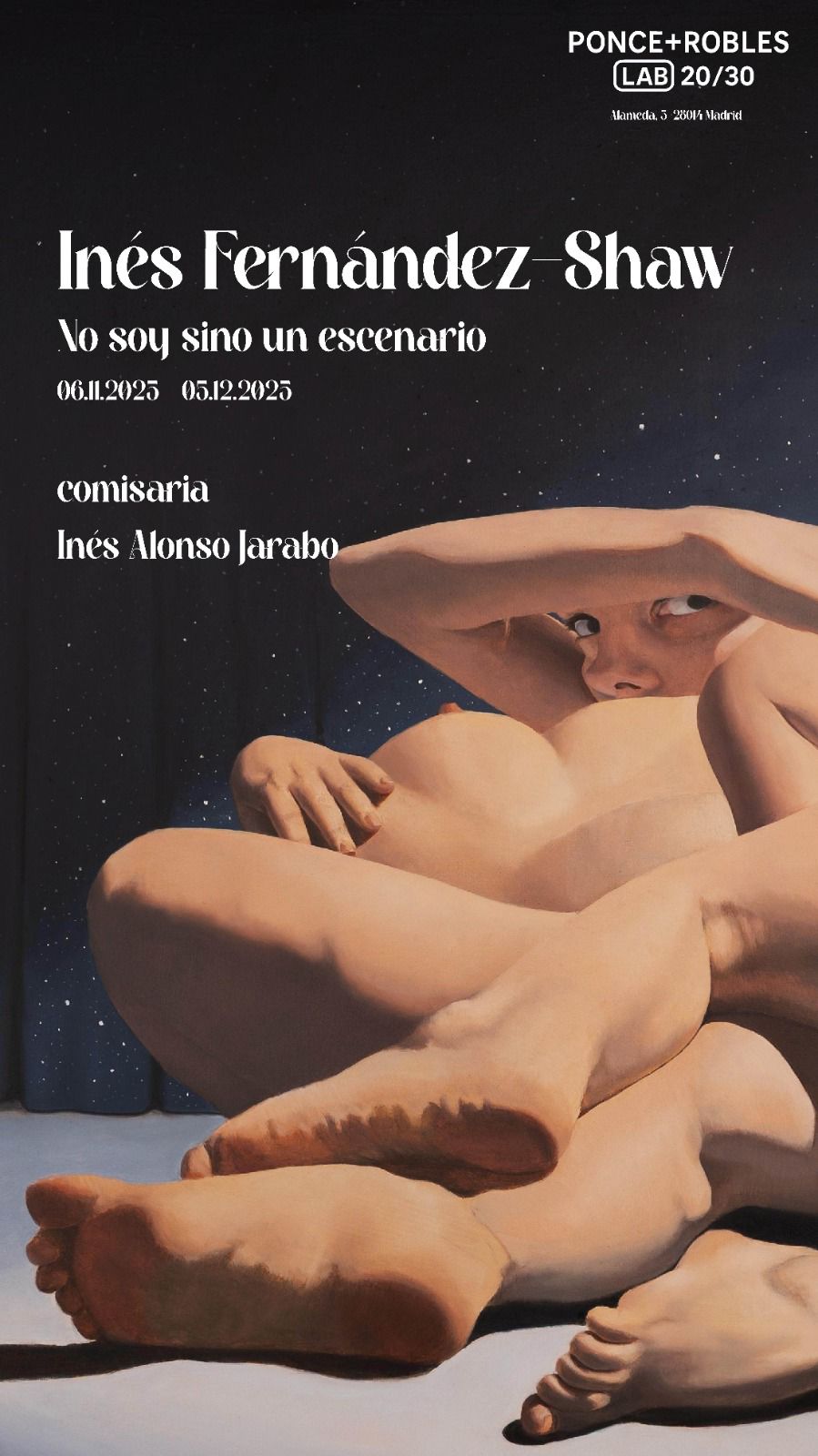

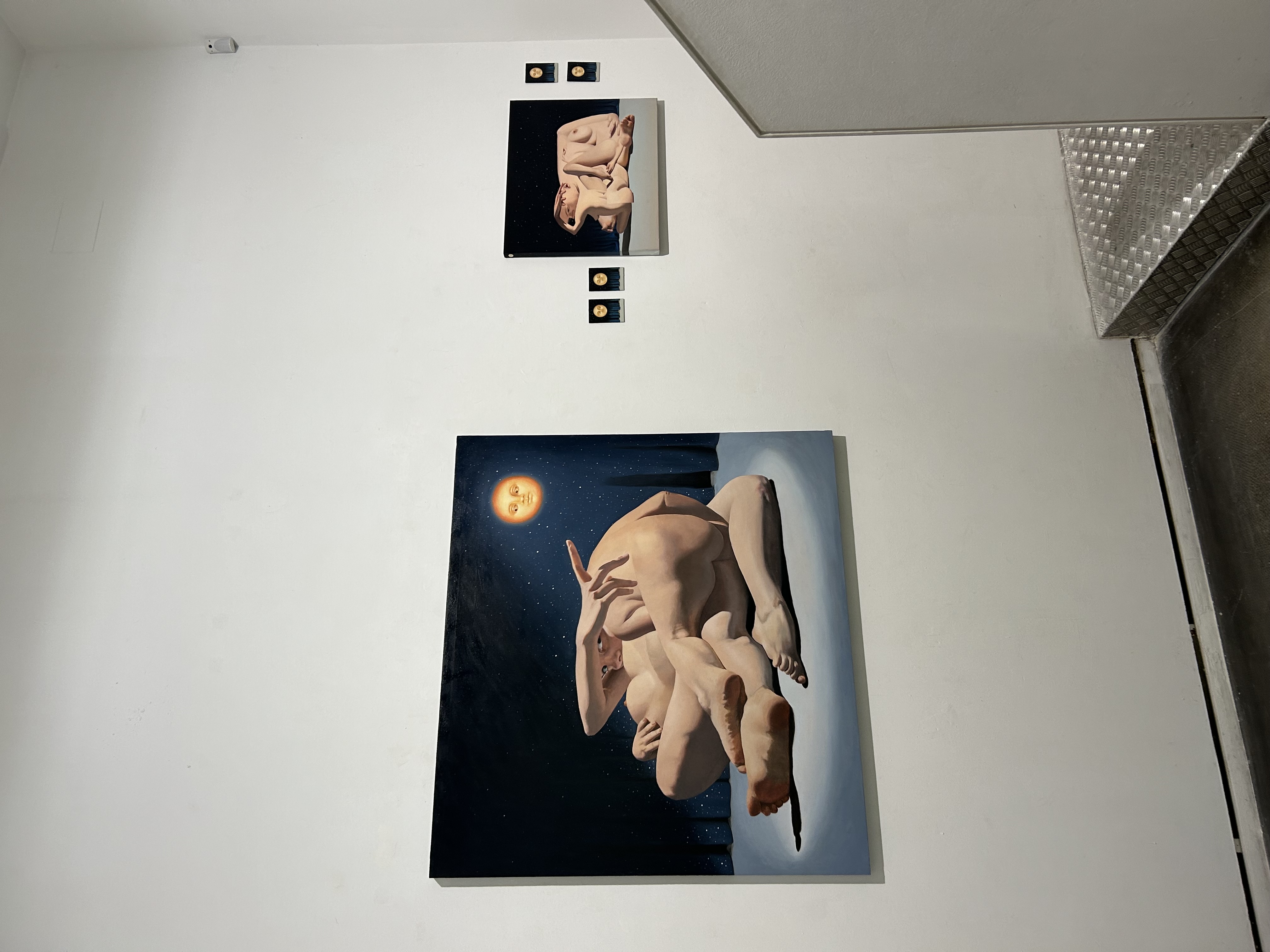

Esta reflexión nace de la exposición No soy sino un escenario de Inés Fernández-Shaw, inaugurada el pasado 6 de noviembre en Ponce+Robles. A través de sus obras, la artista lleva a cabo una indagación sostenida sobre la identidad escindida, buscando reconocerse mediante su pintura. De composición sencilla pero contundente, estas obras condensan la complejidad de nuestra realidad en una figura y un escenario, yo y el universo, microcosmos-macrocosmos3. Señaló Merleau-Ponty que “el cuerpo es lo que nos conecta con el mundo, siente como un sujeto y es sentido como un objeto”, siendo el soporte fijo de una identidad cambiante. Así, sobre escenarios clásicos se retuercen los cuerpos multiformes de Inés que, como ella misma dice, son irreconocibles de forma estable: “se transforman al ser vistos, se distorsionan al ser pensados y se fragmentan al ser traducidos”. Inés encuentra así en la pintura una vía de autoconocimiento, un viaje a lo profundo de ese ser que comienza en la conciencia, pasa al cuerpo que crea la imagen, la imagen es percibida por la conciencia y vuelta a empezar. La diferencia fundamental es que Inés no se desprende de su ser para conocerse, no se pierde en la pintura si no que se encuentra en ella, reflejando en la plástica la forma de su lenguaje.

.jpeg)

Entonces, ¿Es el cuerpo un vehículo o el piloto? ¿Cómo serías con otro envoltorio? ¿Estará tan de moda el consumo de cuerpos por ser lo único auténtico? Pienso ahora en Rosalía y su declarado celibato voluntario, que personalmente inventé hace años, ¿es esta una forma de proteger la única verdad que nos queda o es de nuevo una forma de guardar las apariencias? Creo que es un rechazo a lo falso, una búsqueda por recuperar lo auténtico pero, ¿cómo saber lo que es real en la era de la hiperrealidad4? Escribió Walter Benjamin: “La humanidad se ha convertido ahora en espectáculo de sí misma. Su autoalienación ha alcanzado un grado que le permite vivir su propia destrucción como un goce estético”. Conocedora de este fenómeno, en su obra la artista Inés Fernández-Shaw llega aquí a otro nivel de conciencia en el que se sabe observada y analiza esa mirada en busca de su esencia, el núcleo de la estrella que ilumina su universo. Observa al observador para ver si este lleva algo de razón, o si como todos improvisa en este teatro sin guion no buscando más allá de captar la atención. Entonces la vida se reduce a eso, un goce estético mientras se acerca el final, un último baile antes de que caiga el telón. Salvo que, como Inés, decidamos mirar entre bambalinas a las bailarinas, participando conscientemente de esta enajenación colectiva, buscando algo de verdad en todo este teatro superficial.

---

1Guy Debord, La sociedad del espectáculo, PRE-TEXTOS, 2002, p. 40.

2El panóptico es un tipo de arquitectura penitenciaria ideado por el filósofo utilitarista Bentham en el XVIII, basado en un cilindro de celdas con una torre de vigilancia en el centro que no deja ver qué hay dentro, de tal forma que los presos no saben cuándo están siendo vigilados, portándose siempre bien por si acaso. Esta idea fue tomada por Foucault como una metáfora del funcionamiento del poder y control al que estamos sometidas las sociedades modernas, donde un poder invisible y no verificable hace que nos sumamos en la autodisciplina, derivando en sociedades disciplinarias, dóciles por extensión social. Nuestro cuerpo obedece las normas sociales de forma inconsciente sin cuestionarlas, el sentirnos siempre expuestos a la mirada del otro hace que actuemos de cierta manera, aunque nadie esté observando, sin cuestionarnos las contradicciones de este sistema, siendo un marginado aquel que no actúa como es esperado. Más sobre esto en Vigilar y castigar (1975), Michael Foucault.

3La analogía microcosmos-macrocosmos se basa en la idea de la correlación estructural entre el ser y el cosmos, es decir, que estamos configurados de la misma manera y por ende directamente relacionados. Esta teoría se remonta al Timeo de Platón, donde consideró el cosmos como un todo vivo, sintiente, con una mente o alma al que llamó Anima mundi, un alma compartida que conecta el pensamiento divino con las leyes de la materia. Carl Sagan, astrofísico y divulgador científico, dijo en su programa la luego muy repetida frase “somos polvo de estrellas”, refiriéndose a cómo todos los átomos, los nuestros y los de lo que nos rodea, se formaron en el núcleo de antiguas estrellas a partir de las partículas elementales. Esto es el proceso de nucleosíntesis, por el cual podemos encontrar elementos como el carbono o el oxígeno tanto en nuestro organismo como en los rincones más remotos de nuestra galaxia. Para profundizar en el tema, lean a C.G. Jung.

4La semiótica y la filosofía postmoderna nos hablan de cómo en las culturas posmodernas tecnológicamente avanzadas, es decir nuestra sociedad, la conciencia es incapaz de discernir entre fantasía y realidad. Esto se debe a que los medios de comunicación y la cultura en general modelan la forma en la que percibimos lo que nos rodea y por tanto cómo construimos nuestra realidad (esto está bien y aquello está mal), siendo una hiperrealidad construida a base de signos y símbolos y no de fenómenos si no que estos ya vienen con una connotación dada, un poco la caverna de Platón convertida en rave. Para profundizar en el tema, lean a Jean Baudrillard.