Una de las sorpresas que me llevé viviendo en Estados Unidos fue que no había consenso sobre mi etnia. Yo no había sido de color en toda mi vida. Al menos, no me había sentido como tal. Ni siquiera en Alemania o Islandia. En España me diluyo en el monocromo mediterráneo, como la mayoría de nosotros. Pero al poco de llegar al país, en un bar de Hollywood atestado de gente blanca, un hombre afroamericano llamado Robert con el que estuve pasando el rato me leyó como persona de color. Se refirió a ambos, a él y a mí, como miembros de una minoría.

Desde entonces estuve atento a cómo era leído en Estados Unidos. Al cabo de un tiempo, cuando ya contaba con personas de confianza en el país, tuve la oportunidad de estudiar la cuestión de forma explícita.

"¿Tú crees que soy de color?", les preguntaba.

Me devolvían una mirada de extrañeza, como si los estuviera poniendo a prueba. Yo les aclaraba que me daba exactamente igual lo que pudieran decir, que sólo era curiosidad. Entonces me respondían.

Como entonces vivía en Nueva York, mis amigos eran de orígenes muy diversos, no sólo estadounidenses. Descubrí que si le preguntaba a alguien de Nueva Jersey o Carolina del Norte, yo era absolutamente de color, mientras que para alguien de Nueva Orleans no estaba tan claro. Sophie, una amiga de Amsterdam, me dijo: "A ver, blanco no eres, pero...". Abbas y Ali, de Irán y la India respectivamente, me reconocían instantáneamente como persona racializada. Alguien de Rusia me tachaba de hispano mientras que alguien de Perú decía "No exactamente...".

Descubrí, usándome de vara de medir, que las personas griegas, italianas y españolas, así como la inmensa mayoría de las personas sudamericanas, eran de color (Antonio Banderas estaba completamente asimilado como actor de color, cuando para mí, claro, sólo era malagueño). Los alemanes, franceses e ingleses eran blancos (en consecuencia, era políticamente correcto imitar sus acentos si se daba la circunstancia).

La cuestión que quiero tratar aquí, en cualquier caso, no es mi etnia, sino el hecho de que Robert asumiese que ambos habíamos fundado nuestro carácter en las mismas dificultades. De haber pasado más tiempo juntos, Robert habría comprendido que la base de mi carácter no estaba erigida sobre la desigualdad provocada por el racismo cultural. Que yo nunca he tenido miedo de que un guardia civil me pegue un tiro por ser gallego, por ejemplo, ni he crecido con los remanentes sociales del apartheid. A lo que voy es a que sólo me habría hecho falta hablar. O ni eso: sólo me habría hecho falta caminar con él por Hollywood Boulevard y no reaccionar ante un coche de policía que se detuviese a nuestro lado. Robert se habría desengañado así de rápido. Mis instintos son otros. Mis partes blandas y mis durezas no coinciden con las que él ha tenido que desarrollar. Más allá de que el hipotético policía de turno me hubiese leído o no como persona de color (cosa muy probable, por otro lado), yo habría demostrado mi bagaje.

Imaginemos a una persona random que nunca hubiera sido de color pero que intentase codificarse como tal a toda costa. Imaginemos que esa persona se hubiese informado. Que pudiese incorporar a su historia personal consecuencias del racismo social extraídas de noticias o de películas. Que articulara la forma de una persona racializada en Estados Unidos (hoy por hoy la principal mina de neonazismo junto con Israel) pero sin experiencias tangibles en las que apoyarse. Sólo habría podido fingir los efectos de un desarrollo social y un contexto cultural totalmente ajenos.

Pues bien, el intrusismo en el arte se siente exactamente de esa manera. Un montón de personas ocupando posiciones sin el background necesario para ello. Un montón de basura blanca explicando por vigésima vez cómo una vez sufrieron un registro aleatorio en un aeropuerto. Alguien que viaja a París y cree que basta con comprarse una boina para engranarse en el entramado de la ciudadanía parisina (véase cualquier escena de cualquier capítulo de Emily in Paris).

Cuando alguien que sí se ha formado y crecido en el campo del que estas personas han decidido apropiarse las señala como intrusas, en dichas personas se genera una resistencia que tiene más de rabieta que de argumentación. Si se les dice "lo siento, no cuela", los intrusos e intrusas se retuercen en un debate sobre sobre dónde reside la legitimidad para definir quién pertenece o no a un lugar.

No tengo una conclusión. Sólo la petición de que si nos parece más que razonable no dejar que nuestros hijos se disfracen de mexicanos o chinos en carnaval, espabilemos un poco y no pasemos por alto lo grotesco e insultante que hay en la burguesa de turno disfrazándose de pintora o en el señorito Borjamari llamándose escritor. Emular ese tipo de condiciones o cimientos es una de las formas de turismo social más escandalosamente mediocres de nuestra era.

Hay muchas formas de descubrir a estas personas. La adopción de la precariedad como recurso estético es una de las más evidentes. Algo que recuerda al modo en que los síntomas de la tuberculosis se adoptaron en su momento como canon de belleza entre la alta sociedad. Sólo es chic parecer un muerto si no te mueres de verdad. Sólo es aceptable parecer una persona sin techo si te viste Balenciaga.

Pensemos, por ejemplo, en la cansina consigna de David Uclés sobre su incapacidad de comprarse una casa pese a haber vendido más de 300.000 copias de su novela. ¿De dónde surge esta queja estéril? Posiblemente de un contacto poco empático con la realidad de su profesión. Un escritor lamentándose en el periódico de no poder adquirir una propiedad mientras prácticamente la totalidad de los miembros del gremio que abandera están sudando para poder pagar el alquiler. Da lástima que sea necesario aferrarse a la precariedad como rasgo fundacional de la escritura aún cuando esta ya ha desaparecido. Y ojo, no juzgo su obra porque no la he leído. Únicamente me remito a sus declaraciones relativas a lo económico, cuyo sentido es indiferente a la calidad del libro en sí y también al autor. Son sólo números.

Pienso, por ejemplo, en el alivio que sintió Chuck Palahniuk tras haber vendido El club de la lucha por 7.000 dólares simplemente porque con eso podía pagar el alquiler durante medio año. Una respuesta lógica para con la naturaleza que representaba. ¿Ha hecho alardes de precariedad desde entonces? Sólo en su incansable e infructuoso intento de emular el realismo punk neurótico de sus primeros trabajos desde una posición de fama mundial.

A Stephen King podemos acusarlo de muchas cosas (venta indiscriminada de derechos audiovisuales, por ejemplo), pero con una fortuna personal de 500 millones de dólares sus alardes de precariedad son mínimos, equiparables quizá a la elección de apariencia asceta al estilo Bill Gates. Pero King es un escritor que escribe. Un escritor que lleva escribiendo desde hace cincuenta años. Su trayectoria y su obra, guste más o menos, lo respaldan. No necesita defender su estilo. No necesita codificarse como autor simplemente por ser rico. Es rico porque escribe y no al revés.

Suelen ser las personas ricas sin poso autoral quienes necesitan recurrir a esa codificación forzosa.

Y no estoy diciendo, insisto, que el nivel económico, sea cual sea, incapacite para al creación artística. Eso sería una estupidez. Si cogiésemos un libro de historia del arte que abarcase los últimos doscientos años y lo abriésemos al azar, las probabilidades de toparnos con una obra ejecutada por una autora o autor bien posicionado a nivel social seríanson altísimas. Lo que estoy diciendo es que romantizar el dolor es un síntoma frívolo y evidente de la incomprensión del arte.

Creer que hay que pasarlas canutas para crear algo hermoso implica creer que muchos de los pilares de la historia del arte se esforzaban por ser infelices o se regodeaban en la pobreza. Debemos recordar que Van Gogh deseaba curarse y Bukowski cenar langosta. Cuando un turista se presenta en el panorama artístico pretendiendo ser un integrante de pleno derecho, el primer indicio siempre es la aceptación indiscriminada de cualquier atributo o rasgo susceptible de ser leído como minoritario. Si me hubieran dado un gramo de harina por cada artista cis hetero que he visto intentar proclamarse como santo de la nueva masculinidad mediante herramientas propias de un juguettos ahora tendría una barra de pan de cuatro kilos. El problema nunca es el hecho de protestar sobre este o aquel establishment, sino que en esos casos la protesta en cuestión no es la emulsión final de una obra sólida sino una costra endeble que no oculta nada.

En cualquier caso, la pregunta que cabe hacerse es dónde reside la legitimidad. Sin saber eso, difícilmente podremos discernir qué es legítimo y qué no.

Responder a eso de manera unilateral me parece de una soberbia (e ingenuidad) inaceptable. Lo que sí puedo intuir es que todas las veces en que me he topado con un turista he sabido identificarlo más que nada por la falta de seriedad y consistencia. Entiéndase aquí que no hablo de seriedad en un sentido perentorio o formal, sino de la manera en que se entiende o no se entiende la complejidad ni el valor de una situación. Las personas que creen que jugar es intrascendente son poco serias para mí.

Por otro lado, se hace necesario tener mucho cuidado con caer en una quema de brujas donde todo aquel que no parezca formar parte de la tradición de un medio quede automáticamente excluido del mismo. Invalidando de forma indiscriminada a todos los agentes extraños también se cae en la miseria. No ganamos nada dando la patada a un turista si de forma simultánea se la damos a un inmigrante. El hermetismo endogámico no es ninguna utopía.

Pienso por ejemplo en la intervención de Vila-Matas en la Documenta de Kassel. ¿Debemos equiparar su contribución a los ejercicios de mercantilismo pseudo-intelectual que se despliegan todos los años en Arco? No, lo que hay que hacer es ser igual de severo al analizar y criticar a Vila-Matas que cuando analizamos y criticamos, por ejemplo, las incursiones de Tangana en la tradición folclórica o el sentido de que el cine punk emplee las herramientas del porno.

Pensar que una pintora sólo puede pintar es lo mismo que pensar que el verdadero norteamericano es blanco y cristiano o que los gatos son los únicos madrileños. Asimismo, pensar que cualquiera que tenga la ocurrencia de emborronar un lienzo es automáticamente digna de ser llamada pintora es como pensar que se conocen las Rías Baixas por haber visto Fariña.

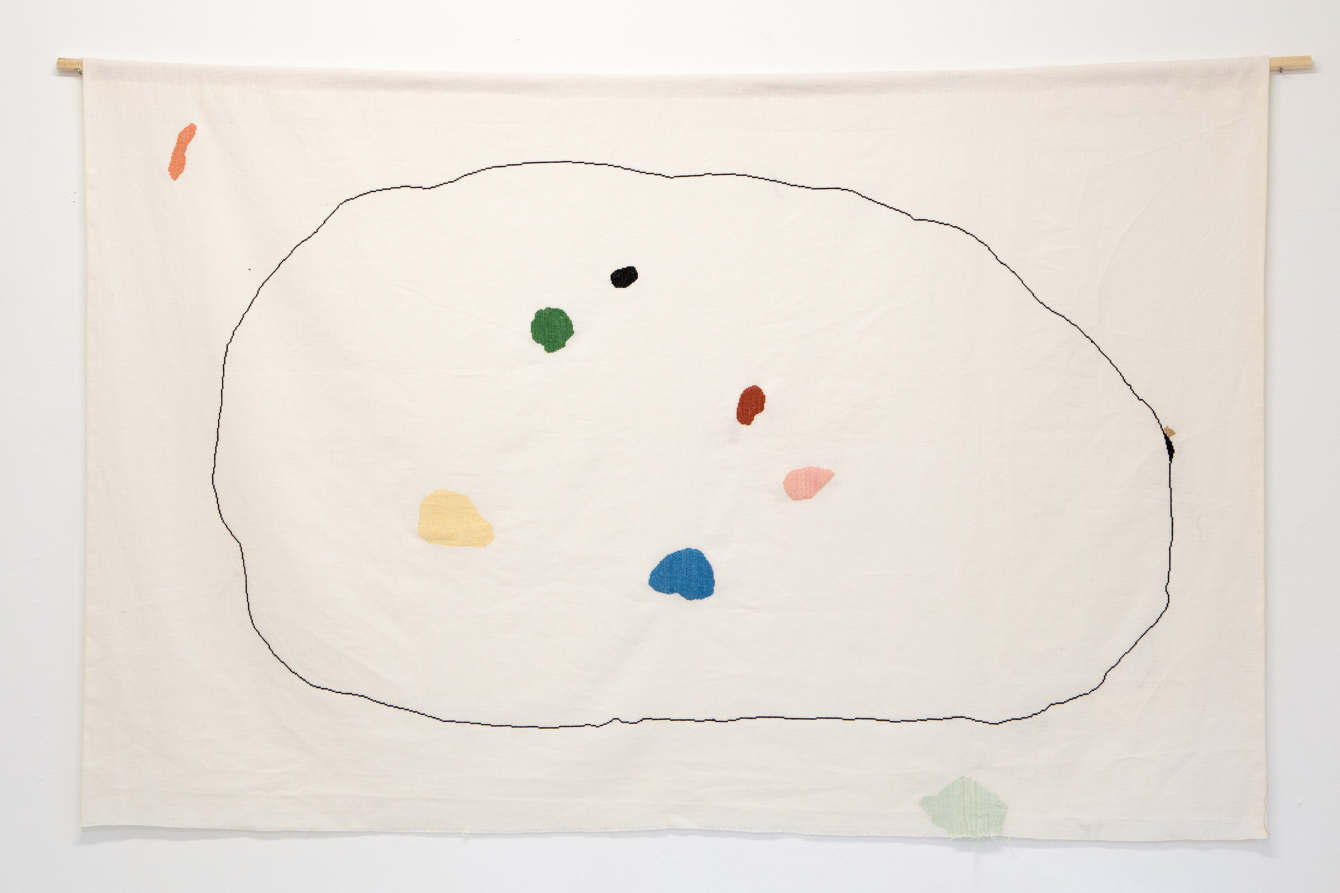

Artistas como Julia Huete, Ventura Pérez, Francis Alÿs o Los Bravú, por citar algunos ejemplos, demuestran que es posible transitar entre formatos sin falsedad, apoyándose en el deseo de profundizar a través de distintas herramientas, poniendo en práctica la permeabilidad. El polo opuesto, como digo, consiste en aparentar de manera negligente la pertenencia a un lugar cuyo verdadero valor se desconoce. Pienso en Maya Hawke postulándose como talento en estado puro reencauzando el capital mitológico de sus padres o en Johnny Depp trasladándose al ámbito expositivo para monetizar su prestigio hollywoodiense, como si el arte contemporáneo funcionase igual que un anuncio de perfume. En el fondo no convencen, ¿verdad?

Si mañana un zapatero de mucho éxito abriese un clínica dental, no le daríamos credibilidad y nadie nos exigiría explicar por qué. Igual que cuando uno tiene cáncer necesita una oncóloga y quimioterapia, y no una adivina y cristales curativos, existe una seriedad tangible y efectiva en todos los medios artísticos.

Por favor turistas go home. Inmigrantes welcome.